申玲,1965年生于辽宁,1985年毕业于中央美术学院附中,1989年毕业于中央美术学院油画系第四工作室,现任教于中央美术学院油画系。从上世纪80年代开始,她的作品就不断参加全国各类展览,其作品被中国美术馆、今日美术馆、中央美术学院美术馆等著名艺术机构与国内外私人藏家收藏。

在绘画发展的历史长河中,女性艺术家一直作为男性的点缀存在,女性艺术家们被迫压着性别特性,没有真正形成自己的表达语言,一直都在“男女都一样”的影响下以男性视角来描绘内心世界和生活体验。中国“女性艺术”的说法出现于上世纪90年代,随着改革开放社会转型和发展,以申玲为代表的女性艺术家们在从以前的樊篱中走出来的同时也开始不断寻求自我,逐渐将带有偏见和局限性的“女性艺术”发展得更加广义,更加具有人文主义精神,彰显出作为新世纪当代女性艺术家所具有的女性特色的艺术风采。我国当代著名女艺术评论家陶咏白在文章中提到过:“在寻找失落的女性自我中,她们经历着对自己作为当代女性的确认与超越,并交织着对男性世界的认同和排斥;交织着对外部世界的参与和逃避的种种内心矛盾和精神困惑。她们在矛盾与痛苦,怀疑与反省、脆弱与坚韧、希望与失落、毁灭与创造的自我挣扎奋斗中,都以女性主体自我意识的强化,从而超越男性传统文化艺术的定式思维而脱颖而出。宣告了女性不再是一个‘失声的群体’,女性不再是一个被看、被说、被画、被赏的文化的客体或是文化的‘宠物’,而是一个充满自信的文化的主体,是与男性一起创建未来新文化的主力。”

申玲作为我国当代女性油画家中屈指可数的杰出代表。她的作品具有鲜明的表现主义风格,同时还带有很强的叙述性,形成了她鲜明的个性,加上她奔放的色彩、无所拘束的笔法、贴近生活的主题,因此,使人们能够从她的作品中更加深层次地感受到她内心丰富的情感。

申玲在上世纪90年代时期就被称为“新生代”的代表,她更加注重女性自我,不断追求“我”的价值,能够以女性自身的视角观察世界,遵循女性的自身体验,从身边的日常琐碎中发掘灵感素材,真正把女性摆在画中的主要位置,把男人作为配角。她真挚质朴的内心情感和女性特有的魅力在画布上表现得淋漓尽致,使得她的作品深刻、不死板、具有震撼力。

申玲的绘画题材没有恢弘的历史主题和重大的政治事件。作品中最常出现的是自己、家人和身边的朋友,画中的地点也大多为家中、画室、周围的生活场所,她热衷于叙述日常生活中的点滴,这些虽然看似简单的内容经过申玲个性化的处理,在视觉和精神上给我们带来了双重享受。

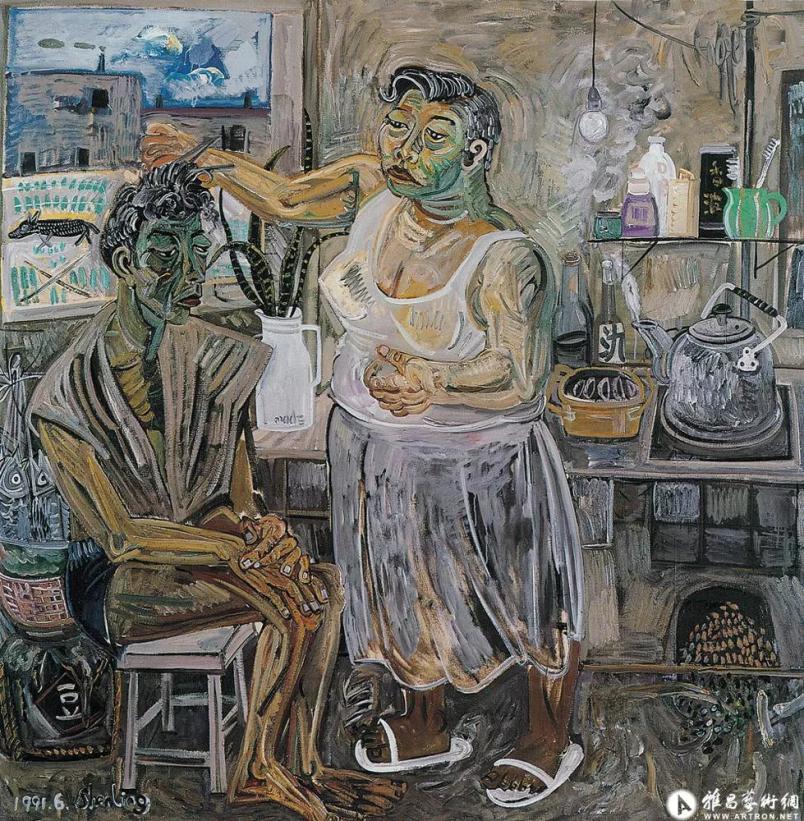

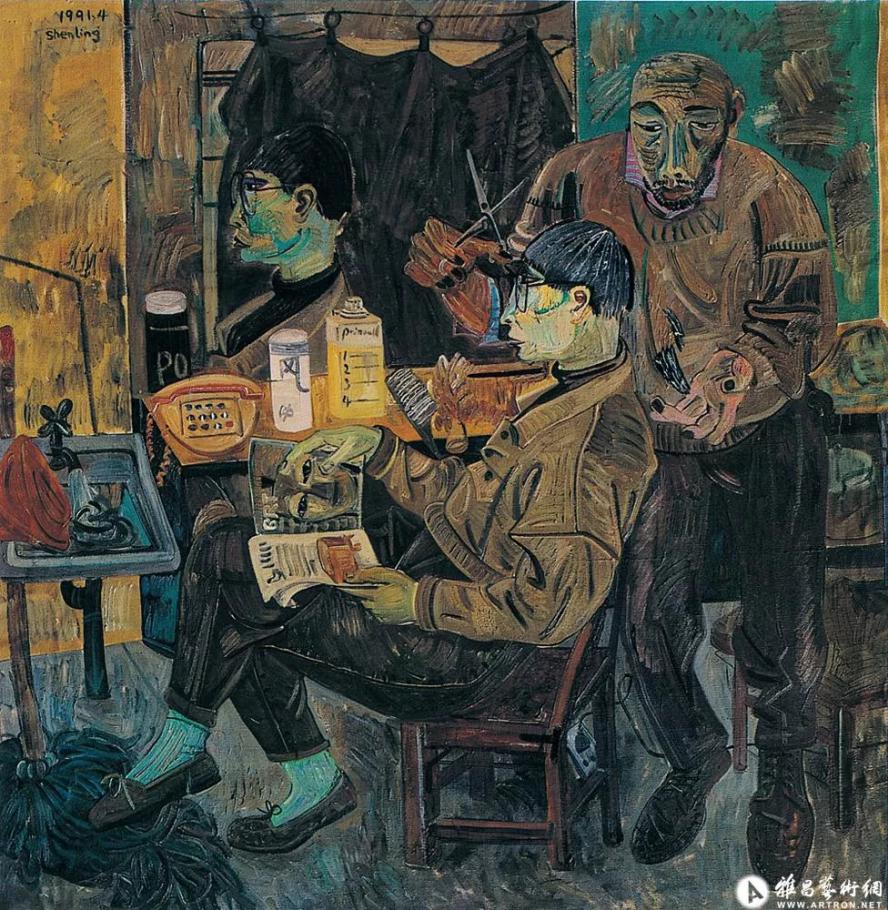

纵观申玲的众多作品,她早期的作品《我的家》、《发廊》系列等作品就是主要描绘身边的生活日常,她把生活中的琐碎之事用画笔呈现在画布上,用她主观而强烈的色彩、直接大胆的笔触加上极具张力的表现手法,让人们从画中就能体会出她为人妻、为人母、为人师的生活百味。

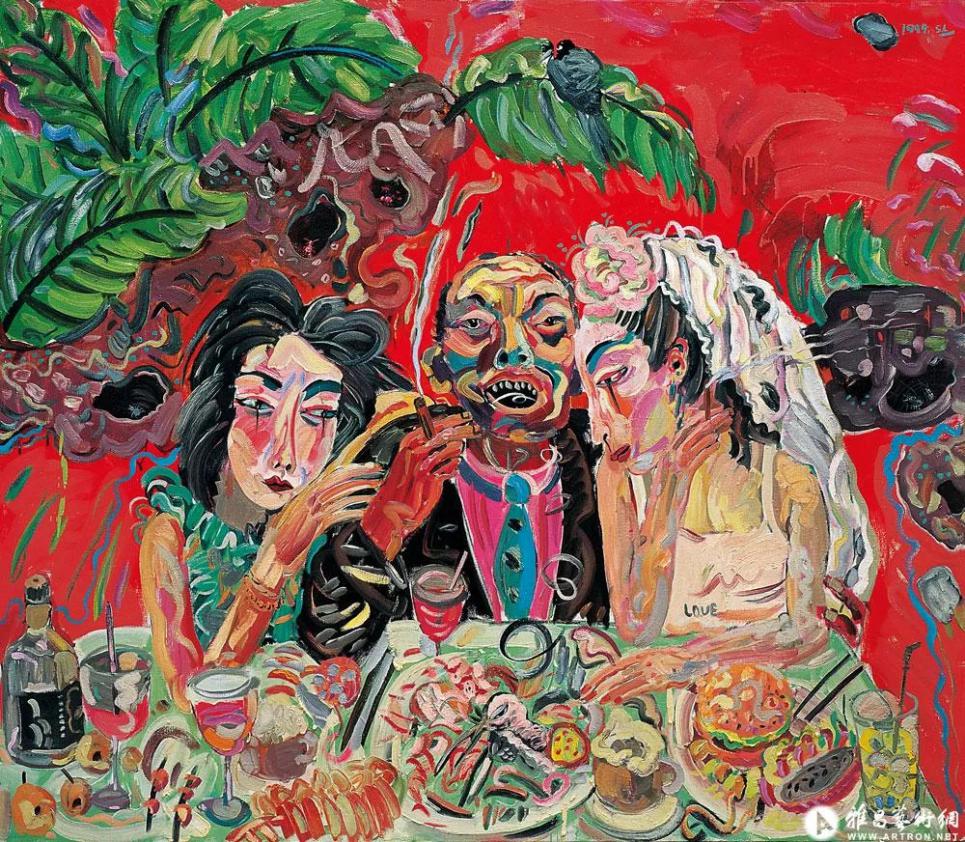

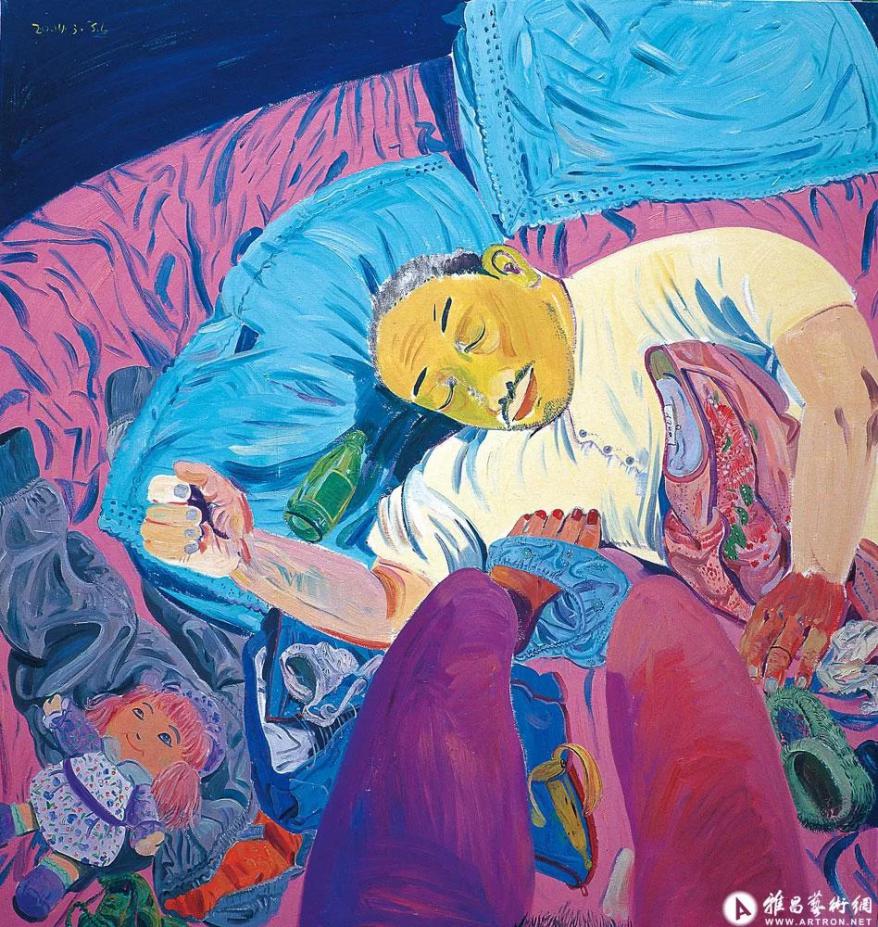

从上世纪90年代末期开始,申玲逐渐把创作题材转向男女之间的情爱,打破了只有男性艺术家才去描绘这一题材的常规。例如这一时期的《男人•女人》系列、《爱人•情人》系列等,她画中的场景往往是卧室、卫生间、床上,她大胆的把男女欢爱的情景搬上画面,直白的表达出她对于两性之间的平等意识。她的作品与男性艺术家的作品有着本质的区别,对性爱的表达天真无邪。她站在女性的立场传达出对于性和身体的独特情感,提醒当下的人们去营造符合当代文化价值观的新型社会关系和社会生活。这正是申玲对于女性意识觉醒的表现,也是对于自身的一种认同。

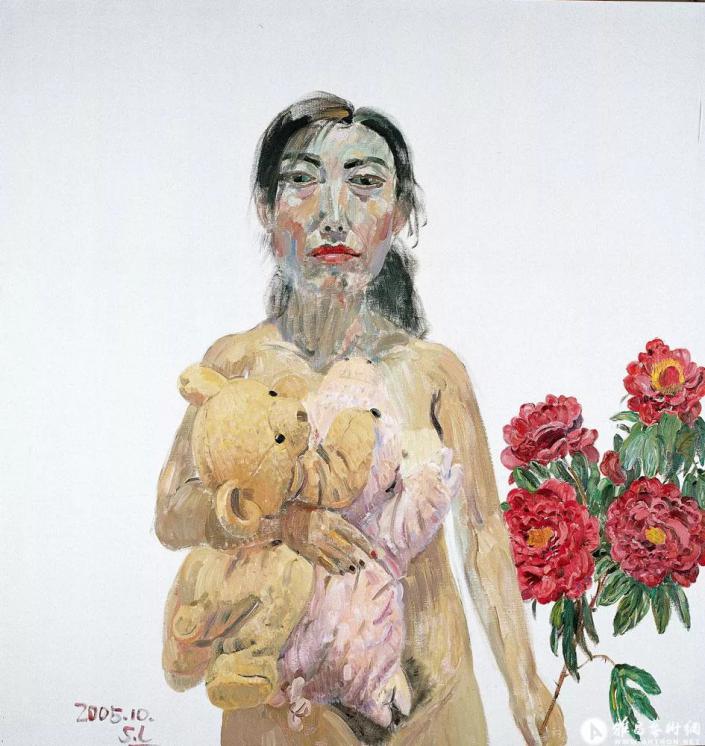

在2000年之后,她并没有受到外界艺术潮流和商业鼓噪的影响,她绝对真诚的活在自己的世界里,一直按照自己的真实感受去创作,作品更加自如,色彩更具有主观意识,笔触也变得更加轻快灵动,比如像《看着我》《上海女人》系列等。尤其在2005年她的《自画像》之后,她像是完成了一次自我的转变和升华,把自己生活的感悟和积淀的深厚艺术修为更直接的表达在画面上。她刻意把物欲横流的当代生活中表面的光鲜呈现在画中,让我们不禁从那些平凡的生活场景中体会到在光鲜之下的腐烂和美好的流逝,其中最具代表性的作品有《Party动物》系列和《红杏》系列。她把更多的情绪带入这些作品中,把女性作为画中绝对的主要人物,画中基本没有了男性人物的踪影,从之前的男女情爱转向了探索更深层次的女性内心世界。

近几年申玲的作品更加放松,更具有诗意,随意而轻松。她在作品中注入了大量中国传统书画艺术中汲取的精髓,尤其能看出宋元时期的绘画带给她的感触很大,她作品中女性细腻、敏感的特质也越发的明显,她也更进一步完成了回归自我的转变。申玲说过:“路边的小野花总能吸引我的驻足发呆,喜欢他们没心没肺的开放,看久了就生情,不仅对人,对物也是一样的。这种感动常常有流泪的感觉。正像沈从文先生说的,美丽总是让人哀愁的。”在《感时花溅泪》系列、《浮云》系列、《梦中人》等作品更具意向性,画中已经把女性人物隐于繁花锦簇之中,似乎人与花已融为一体,花既是人人既是花,有些作品甚至见不到人物,仿佛画中繁茂似火的花丛就代表了当代女性的形象。说起这种转变,申玲在专访中说:“没有刻意的安排,只是觉得人没有那么伟大,或说人的生命或许比小草小花还脆弱,万物和谐共处,或许是我潜在的表达原因。”当代著名画家、艺术批评家贾方舟也曾在文章中说:“申玲的画,越画越敏感,越画越率意,越画越趋近自然的本色,越画越趋近自我的本真。”

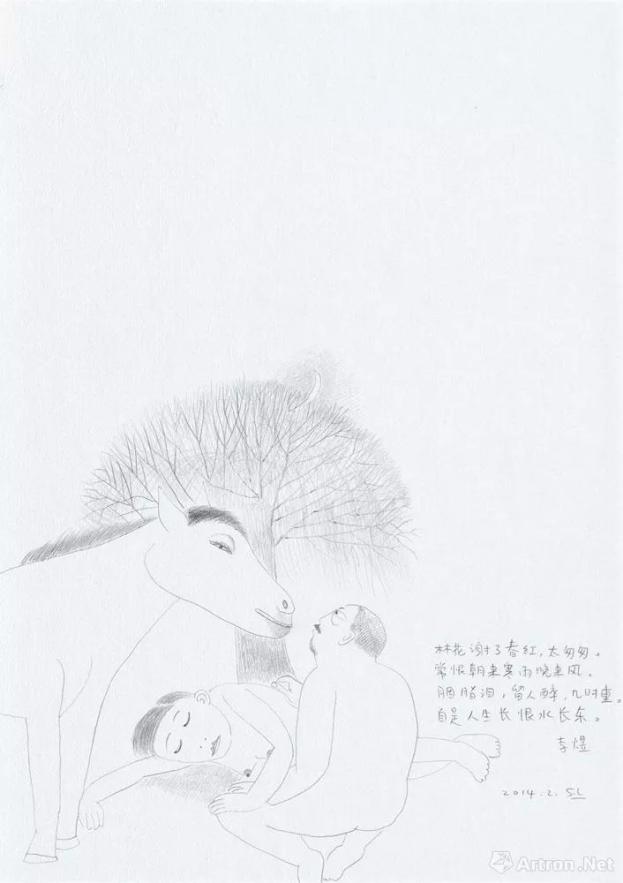

申玲大量的素描作品就像是她的日记,她将这些作品视如珍宝。她的这些素描作品中充满了中国传统绘画的韵味,她把她的日常生活中的见闻和所思所想用线条勾勒出来,画中的随性、自在、洒脱跃然纸上。这些素描作品中记录着她对生活的感慨,也充满着天马行空的想象,有喜悦也有无奈,每一根线条都在诉说着这位当代女性的内心情感。申玲在自述中说:“我依赖大量的速写和默写,在观察生活及感悟生命的过程中,借用这种方式把模糊的感觉变成清晰可见的图象符号,仿佛我每天的心情日记,我凭自己的感觉,以平常心去画我周围的人和事,这是我永远不变的主题。用心说话,是我永远不变的表达方式。我要尽情地表现生命,表现爱,表现生活中的一切泪与笑。”

说起申玲还不得不提起她的丈夫王玉平,他们绝对是一对模范艺术家夫妻,他们在生活和艺术上的默契度都非常高。在申玲作品中经常出现的“王老头”原型就是王玉平,他在申玲的艺术中扮演了重要角色。两人密度极高的婚姻生活就是他们艺术创作的主旋律,也可以说,爱情是申玲艺术创作的灵感源泉。王玉平的绘画作品与申玲有着共通之处,他的作品主题也都围绕日常生活,没有恢宏的叙事,以写生的形式记录身边普通的人和物,作品里充满睿智和幽默,把事物描绘得趣味盎然,意味深长。绘画对于他们来说是一种自然的生活状态,已经纯粹到成为了生活常态,甚至是一项癖好。一直任劳任怨的王玉平说:“我画了一辈子画,做了两辈子画布。”

时间如流水,随着年月的累积,申玲的油画看似发生了一些转变,可她的艺术态度和绘画风格基调始终没有变,只是她对于生活的体察在不断加深,精神状态在逐渐改变,变得更加真实,变得更加具体。她一反以往以浓重色彩为主的形式,用轻薄的笔法以书写式的绘画语言坦露出自己的内心情感,也通过画面上的色彩和线条让人去体会她的生活状态。申玲说现在的自己更像是一个活在真实之中的女人,而画室的生活就是这个女人的全部生活。

申玲作品:

《我的家》1991年

《发廊系列之淡淡的忧愁》1991年

《爱人·情人2》1999年

《男人·女人2》2001年

《看着我2》2004年

《上海女人之二》2005年

《自画像》2005年

《party动物1》2008年

《party动物18-1》2008年

《红杏20》2010年

《感时花溅泪-2》2012年

《感时花溅泪-12》2012年

《浮云4》2014年

《梦中人》2014年

《素描作品005》

《素描作品160》

分享到

微信公众号