我到过许多名城,在武安最幸运,住财富酒店向外看,超大的故县城,几乎一览无余,宋代舍利塔就是个明显的标志。名城工作,我曾从事过,听建设部已故的王景慧先生抱怨,把名城当荣誉称号很有问题。任何有历史的城市,其实都应去保护自己的遗产,而公布历史文化名城,则是法定的政府责任,更要主动作为。近来读书感悟,我国首任文物局长郑振铎先生(1898—1958)也较早就提出保护名城的动议。他1957年在《拆除城墙问题》一文指出,“拆除城墙的风气流行各地。千万再加考虑,再加研究一番才是”;同年日记有访问捷克的“保护城”,有“武伯纶、罗哲文来谈”,后二人发表《记捷克斯洛伐克的文物保护工作》,介绍该国“30个城市作为保护单位”。我国公布的国家级名城,虽已不少,仍大有潜力可挖。故仅以对武安的初步了解为文,旨在提出名城重大价值认知及实现的问题。

武安县城市全图

名城武安的全国性意义

河北武安名城在文化与学术上的意义,包括潜力,尽管有一定模糊度,但正是价值重大,应上升为国家级并且群体整体保护发展的理由。

1. 明清时期的商帮大城

武安故城是我国古代历史上最大的县城,或没有之一,在明崇祯七年,完成了周13里的外城垣。由此看,武安号称“小北京”委屈了,是比北京还北京,北京外城并未建完整。

很凑巧,我刚到过浙江省龙游县,据称是我国古代十大商帮中唯一以县命名的“龙游商帮”所在,见该故城的城池图显示,城外还有几个“坊”。该省“美丽县城建设”试点,始于2014年,约在习近平总书记发出“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”的指示后,该县是试点之一。现在古县衙至南城门的成片遗址已展开大规模发掘,但城外这个特点尚未注意。这几个坊,是商帮城市的重要见证,同时说明,认知一个城址,不应以城池为限。

武安故城分内外城。设外城,大概与当时商帮发达及保卫需求有关。为保卫商业扩城或许是较普遍的历史现象,但武安至少是个代表。而其外城如此之大,恰为以县命名的“武安商帮”的铁证之一。历史将由此明确:“十大商帮”只谓其多,必有武安。

武安文庙基址地表

故城的地面,年份早的,舍利塔外,还有8棵古柏,在市工会院内,属文庙旧址,不明具体位置,分别标为380年、550年、880年以上。地表已掩没树根,表明古老地面还在下面。树木前,现已是危房的礼堂下,应尚存古建筑基址。难得东山文化公园展有大成殿的老照片,很像7开间的。如属实,就出现一种可能:曾还扩建了高规格的文庙。北京顺天府的文庙大成殿,仅5开间。这不还是商帮大城的铁证吗?

武安外城,完整而非规整,很有特点。《嘉靖武安县志》记,外城似早有,嘉靖二十三年“复筑外城砖楼四座”。在南关街“知识书店”,有人给我个知识:“这里原来叫北关街。”也许人们曾认为武安是两个外城,各有南北东西分界,正应《武安之最》一书所言:昔时县城最典型的特点——“三平”“四调”的“四调”,如“南沟街”却在北城。知识书店附近有“大胡同”,应也隐含着什么惊人故事,北京的胡同多,称“大”的还未见。

2. 隋文帝城市建设一绝

隋朝短暂,在中国乃至世界史上却极重要。武安市有该时代先后新建的两个县城,很难得:市西部,地面尚可见隋文帝开皇十年所建“阳邑县”城址,文帝去世后,县降为镇,曾号称“小上海”;武安故城的内城,是隋炀帝大业元年(605年)的县城,延续至今。

再次统一中国的隋文帝,其历史贡献,有人认为超过秦始皇,但揭示远远不够。他登基第二年即开皇二年(582年)就快速营建设计严整的都城,名“大兴”,84平方公里余,为古代世界第一壮举。文帝改行州县制,还新建不少州、县城市,应有标准,但研究少。武安县得名,无疑出自炀帝,但选址规划应在前,是文帝的。文帝的最后几年,曾分发舍利在各州建塔,武安“舍利塔”得名,或与此有关,于是也与建城有关,甚至当时打算在此设州:“洺州”治所,是要改在“两洺环抱”之处的。这并非全无可能。文帝所设州县及命名,不少与山水有关,如永州、循州(今惠州)、南溪县等。

山东青岛的即墨,开皇十六年易地所建县城,我曾到过并发论文,认为可证隋文帝推行城市建设标准化的历史贡献。该县城如都城缩影:形状也呈东西横长,面积如其中一小坊,周4里;县衙在城内北部居中,街道布局也呈丁字。为皇帝设计建造首都的宇文恺,“后拜莱州刺史,甚有能名。”即墨为莱州所统,其“能名”应包括规划新县城。地方志记载,城垣为元代筑,但不发掘怎知实情,隋时只建县衙,利用自然山水为城,或以木栅代垣,也有可能。

于是真想进一步了解隋代武安。后来的县城图,似仍可见那时痕迹:内城的大体形状,东西稍长,“周围三里二百七十步”;县署的位置,现为市政府,在中部偏北,门前为东西横街,正对向南的庙路街,显示全城有丁字布局。但为何无南城门,东侧还有十字街,诚是问题。阳邑故城形状,观察卫片,也似东西稍长。隋代的县城建设,究竟如何,武安应可做出部分解答。

3. 曾经多水有山的城区

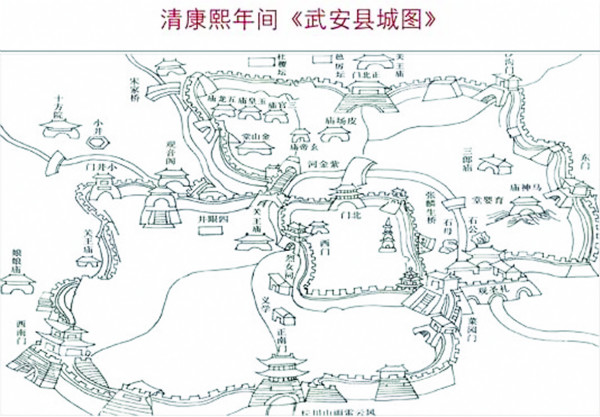

隋代,直到后来商帮发达,武安都还是座美丽的山水城市,走下坡路是在以后。初见那幅康熙年间县城图,原以为紫金河是穿大城而过的大河,很为居民庆幸,也有感觉,就是城区河流不会仅此一条。果然,《武安博览》一书有“九龙出水”一说,这大概不止说的护城河——整个故城应是坐落于沟、岗之上的。如城隍庙前的“城河街”,地势低下去了,原是护城河。“新街”是后成街道的,大概也是条沟。《嘉靖武安县志》记,之前的城“东、北二面水沟为隍”,之后易以砖城,“四围砌以深濠”。沟壁竟要加“砌”,可见水势不小。

“三平”,信息更重要:“三平”是指县城的三个高点都在一个水平面上,即宋代舍利塔尖、元代东岳庙顶、明代西南门城楼顶相平。今人都知道舍利塔之高,与其尖顶齐平,谈何容易。这只能说,至少有两座像模像样的山岗,位列于城。

观察今天城市细节,仍有感受,如:离财富酒店不远,有“南岗街”,应距西南城门很近,街上居民,在中山大街高架桥下,对我指划西城墙原来位置,“有8米厚”。武安城垣和街道走向,以及民居朝向,并非正直一律,说明城市建设有对山形水势的利用。现在许多看似一马平川的城市,其实是不断“高平低垫”的结果,武安市区虽已不再显山露水,但地貌起伏还大规模存在。

“三平”说的出处,很值得探究,也许扩城后的某时期,武安的规划管理,曾有为维护风貌的“控高”。这是否“第一”,什么“之最”,不好说,但武安能荣获“全国规划管理先进单位”,看来也有历史背景。武安城市人居生态环境何时最佳,关系未来,实在更急需探究。人类改造自然,取得进步同时,也破坏自然,危及自身。在人口密聚的城镇,问题更突出。解决好这一突出问题,才能彰显武安名城的全国性意义。

以上三点,是武安名城重大价值所在,现存的街道格局和建筑风貌,只是表象,并不都反映其本质。武安名城的主要特点,是城址众多,形成“城摞城”(学界称之为“古今重叠型城址”)“镇摞城”“村摞城”的现象。这些城址都有地方史意义,而有些如武安故城还有中国及世界意义,需要给予群体整体保护发展,一个不落,寸土必究。对武安名城重大价值的认知,远未终结,价值实现,更非易事,需要采取超常规做法,确立超长期战略目标,同时采取一系列优先行动。

武安县署旧址(现市政府)门前的丁字布局

超长期规划的战略目标

保护遗产,包括文化与自然的,不管什么类别,即属遗产,主要目的就是承传后代,不是一两代,而是“利在千秋”。党的文物工作方针,“保护为主”即以后代为主的意思。现在的名城规划,即使战略性概念性的,规划期也不过二三十年,这并非对名城的高要求。

为名城设定50至100年的规划期,也基于常识,即任何建筑都有寿命,而一般水泥建筑不足百年。因此,要对现存所有新旧建筑物加以甄别,从长计议。有不少即使到寿命,仍要维修;也有很多,是长期人口剧增、建设无序的产物,不仅挤占了公共空间,还令居住拥塞,到寿命后,需予拆除,揭示并利用好其底下的遗存。如财富酒店,建于城外,又能做观景设施,可长期保存,而有些城内的高层建筑,就可以在若干年后到寿命时拆除。

名城的现实意义,至少应包括几方面:纪念、欣赏;科学研究;对城市生活、生态的实用功能。现在多重视前者,其实几者结合,才相得益彰。我国隋唐以来城址多有沿用,如:城垣遗迹,有作防洪堤、道路基础的;城内水系,很多被填埋,但在地下分布,仍有蓄排水功能。如扬州市区发掘展示的宋大城西门遗址,低于地表约2米,雨后积水能很快排出,是地下毛细水的作用。从武安故城现存树木的长势看,地下水系应还很丰富。

中国是地下“文化资源”最丰富的国家,是郑振铎先生说的,武安很有代表性,正是我国地下文化资源最丰富而且重要的城市。地下城址,很多名城因此出名,不仅是不可或缺的旅游资源,还是科学研究和人居环境改善的可利用资源,也可以说,是“五位一体”建设特别是生态文明建设的战略资源。因此,要设置超长期的战略目标,全面认知、保护、发掘、展示、实现与发展名城的重大价值。

总体目标,可描述为:逐步让名城及其城址发挥广泛的积极作用,疏解占据者,拆除到寿命、无价值的建筑,揭示并利用好地面地下蕴含的重大价值,恢复山水生态。武安故城将成为文化旅游的核心区,而且仍是充满活力的市区,居住将调整为以游客和有关服务者为主,交通以步行与公交车为主。随着城市现代建成区的扩大,这个目标已由必要转化为可行。

目标的描述,还可做几方面的细化:

——塑造有特色的城址景观

多样化展示不同时期的城址,总体性抉择,是恢复高低错落的形态:大小遗迹广场,将星罗棋布,珍贵而脆弱的“高平”之地,得到妥善修复;标志性建筑的重建,应借鉴杭州雷峰新塔的模式,在发掘的遗迹上覆罩,并作展望台;任何实用建筑,包括商住,可参考雅典新卫城博物馆做法,创新设计,在遗迹上由架空柱支撑,每一柱孔都经发掘,以了解更早的遗存。

——退出房产占地还以水系

自然的水流,与现代地下管线比较,对人居环境来说,到底不同。长期形成的城市水问题,需要长期解决。逐步退建还水,或暂为绿地、湿地等,实现地下水系遗产保护活用。

——发掘并作为考古保留地

考古发掘,颇费时日,且带有破坏性,既要不放弃任何机会,也要精细,同时创造条件展示现场,展开复原研究,并由公众参与,以供进一步展示和恢复之用。发掘是为不发掘,留待后人。为此,地下停车场之类的设施,应终止建造。

武安城中已拆迁腾退出来的空地

为长远目标的优先行动

名城的棚户区改造,同其他城市一样也在普遍进行,但无特殊政策与策略,有的设计在拆除前就完成了,有的拆除后等待设计,都急于打造风貌,活跃“业态”,视地下遗迹为“荡然无存”,且为增加容积率和方便交通,大搞地下设施,仍未摆脱房地产开发的窠臼。扭转这种趋势,要抓紧行动。

1. 街巷实地介绍的全覆盖

古旧地名是一类特别重要的文化遗产,在实地介绍,才能发挥更大的作用。现在武安市区地图,还保留了很多有意思的地名,如“胡顺门里街”“胡顺门外街”“沙沟门里街”“沙沟门外街”,实际上标明了城门的大体位置。而“塔西路”为后起新名,原是故城最早的东西横街,或曾称“正本街”,更要详加介绍。北京的一些胡同,已有说明牌,武安可争取在短期内实现全覆盖。

这项工作的必要性紧迫性,可在1963年《文物保护单位保护管理暂行办法》中得到启发,该办法要求实现“大四有”:(一)为了防止人为破坏,必须划定保护范围,做出标志说明,建立记录档案,组织具体负责保护人员。(二)为了解决和生产建设的矛盾,更好地发挥文物的作用,要进行规划工作,以便纳入城市或农村建设规划。(三)为了防止自然力的侵害,应逐步开展科学技术的研究工作和保护措施。(四)广泛地运用各种方式,进行经常的宣传与介绍。经验证明,为了广泛动员群众,使文物少遭破坏,“宣传与介绍”也是首要的抢救措施,要加大投入力度。

对名城重大价值的整体和细节,特别是地下城址,实地介绍,才能发挥好作用,与城乡规划工作良性互动,应“广泛地运用各种方式”从简便易行的做起来。

2. 城址的大面积发掘展示

城址特别是市区城址的发掘,揭示名城重大价值所在,本身就是名城发展建设的中心工作,也是文化和旅游活动的先导部分,所以不应等待配合别的什么建设,而应在受到任何破坏威胁时提前主动进行;更不是配合什么展示工程的项目,发掘与展示,必须同步进行,展示科学过程,比所谓结论更有意义。对有关规划设计,包括古建筑恢复、历史街区打造、文化产业开发等,发掘展示具有决策作用,必应在前,而非其后。不少名城的古建筑恢复,由于设计施工在前,即使有所发现,也被忽略,有记录的,也未公开。开放考古现场,边发掘边参观,秦兵马俑坑在几十年前已做出示范,但现在习惯不是这样,需力争创新。

一个实验场,就在城隍庙到塔西路一带,是大片拆出的空地,一些旧楼房也已腾空。大面积揭露,才可以将延绵起伏的地貌表现出来,几个时期的建筑活动遗迹,也将显现。对这类遗存的认识,有关学界的朋友更在行,应提前介入发掘;建筑、园林工作者更要参加发掘展示的方案设计,为参观的安全与方便创造条件。

繁华市区,长期存在建筑垃圾,即使围挡起来,也是不可容忍的。“中国园林城市”武安,需要创新一种快捷简易的园林化模式,以备接踵而来的不断发掘展示。

3. 成立市区发掘展示机构

为什么要成立名城自己的这种专门机构?说来话长。文物保护法的前身,国务院1961年《文物保护管理暂行条例》曾规定:“文物较多的专区、县、市应当设立保护管理文物的专门机构,负责本地区内文物保护管理、调查研究、宣传、搜集、发掘等具体工作”。大概是对“发掘”有非议,为避免乱挖,后来不提了。我国的考古队伍,本较小,力量主要分布在省级以上,主要投入于汉代以前的研究,于是隋唐以来的城址,查《中国文物地图集》便知,大多未作为文物登记。规划和建筑的人才,要比考古多许多,对时代较晚的城址、建筑址,本应更感兴趣,但往往只把发掘而且公开的遗址作为研究对象。“城摞城”是道难题,我国一直没解决,有关学科长期未把文化资源或遗产“管理”作为研究和教育的内容,也是重要原因。所以,城市必须有自己的常设机构,去做那些别人不去做或不易做的事,专门从事市区发掘展示,并成为一个跨部门跨学科合作的条件平台。

我国的名城,在上世纪90年代,市区发掘曾风起云涌,但仅镇江市有过专门的“古城考古所”,享誉一时。这个所的创立者,考古学者刘建国先生退休后,我曾去看他。在市区“铁瓮城”遗址,他为市规划局办了个简易的博物馆。新时代的武安,可正式树立起名城市区发掘展示的大旗。

以上挂一漏万,还有事要赶紧做。比如,俯视武安故城,或在财富酒店这个展望台,成片的屋顶,到底该呈现什么色彩和韵律?城市在不断变化,就需抓紧研究。

现代城市,历史文化遗产究竟何用?郑振铎先生有个说法最贴切:“我希望人人能像保护自己的眼睛一样来保护地面和地下的文化宝藏,这不仅仅是为了学习遗产推陈出新的需要,还要为后代的子子孙孙保存文化遗产,作为对他们进行爱国爱乡教育的力证。”对城市发展来说,空喊创新,于事无补,只有学习“地面和地下”遗产,包括未明晰的“宝藏”,而不是别的什么,才能在创新的同时,获得全体人民和代际的凝聚力。创新力与凝聚力,共同构成的是生命力。所以,城市保护自己的遗产,是城市生命力的不竭源泉,也是发展的唯一正途。

分享到

微信公众号